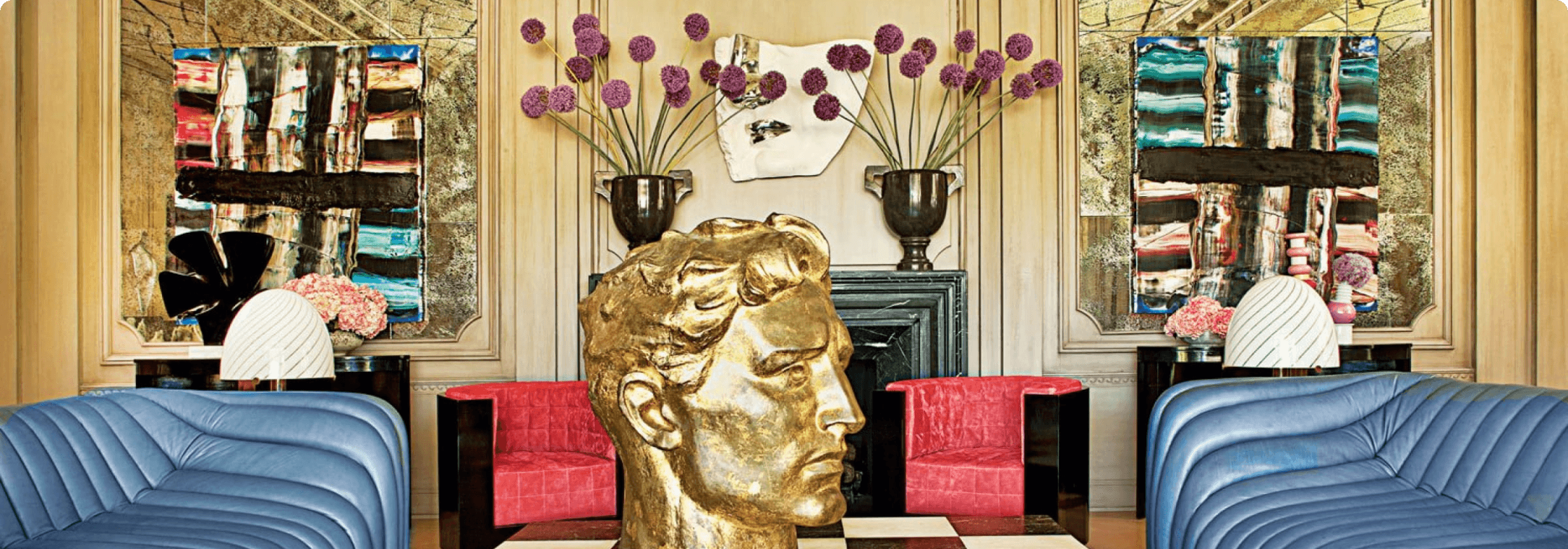

Der brutalistische Stil in Architektur und Design

wp:paragraph Seit einigen Jahren ist ein Comeback des "Brutalismus" zu beobachten, eines sehr speziellen Designstils, der sich durch Minimalismus auszeichnet....

Lies auch unsere anderen Blogs

Deutschlands Design-Hauptstadt: Nürnberg hat die meisten Designer-Läden

In Nürnberg gibt es die meisten Designer-Läden, während München die größte Auswahl an Kunstmuseen bietet. Das ergab eine Untersuchung von Whoppah, einem Online-Marktplatz für Secondhand Design-Klassiker. Dabei wurden die Anzahl der Designer-Läden, Kunstmuseen und der Design- und Kunststudiengänge der 20 größten deutschen Städte unter die Lupe genommen. Auf den letzten Plätzen befinden sich Essen, Bremen und Duisburg.

Whoppah explores: Frank Lloyd Wright

Frank Lloyd Wright war einer der einflussreichsten Architekten des zwanzigsten Jahrhunderts. Höchste Zeit, mehr über diesen Weltarchitekten zu erfahren!

Whoppah explores: Eames Lounge Chair

Der Eames Lounge Chair ist zweifellos einer der beliebtesten Loungesessel, die je hergestellt wurden. Der ikonische Stuhl wurde 1956 von der Herman Miller Company auf den Markt gebracht und ist hier, um zu bleiben. Träumen Sie von einem so wunderschönen Exemplar? Wir teilen 5 Fakten über diesen legendären Loungesessel und wir sprachen mit Aksel, einem Eames-Kenner und -Händler, über die Unterschiede zwischen den Vintage- und den neueren Modellen dieses Stuhls.

Whoppah explores: Ludwig Mies van der Rohe

Einer der kultigsten Designstühle ist der Barcelona Chair von Mies van der Rohe. Der Stuhl wurde 1929 während der Weltausstellung in Barcelona ausgestellt und ist einer der meistverkauften Designer-Sessel überhaupt. Es ist erstaunlich, wie ein Stuhl seit mehr als 90 Jahren nicht an Popularität verliert und ein Symbol für elegantes und modernes Design bleibt. Deshalb ist diese Woche eine Ode an den Architekten und Möbeldesigner Mies van der Rohe.